今年から、オンライン介護研修を再開します。

2020年3月、フィリピンでは突然の厳格なロックダウンが始まり、学校が閉鎖されました。その後の約2年間、対面授業はできず、介護クラスはすべてオンラインで実施せざるを得ませんでした。

対面とオンラインでは、授業の進め方がまったく異なります。試験対策のように、知識を一方的に伝える講義であれば、オンラインでもある程度代替できます。

しかし、オンライン上でのディスカッションや発表、ワークショップといった、双方向のコミュニケーションを通じて内省を促す授業は、当時は十分に実現できませんでした。

私自身の技量不足に加え、受講生側のネット環境や学習環境が整っていなかったことも、大きな要因でした。

■再びオンラインが求められる背景

その後、コロナは落ち着き、対面授業ができるようになりました。

一方で今は、別の理由からオンライン講義の需要が高まっています。その大きな要因が、教育コストの削減です。多額の費用をかけるのではなく、できるだけ低コストで効率よく学ぶことが求められるようになりました。

良い教育を提供するのは当たり前で、その上で「どうコストを抑えるか」が、海外で介護教育に携わる講師に求められる時代になっています。

■ オンラインで代替できること

2025年の1年間、私は現場に出て、リアルでの講義や介護イベントを行ってきました。その中で常に意識していたのが、

「この体験のどこまでがオンラインで代替できるのか」という視点です。

オンラインであっても、受講生の内省を促すことは可能です。そのために重要なのは、双方向のコミュニケーションの場をどのように設計するか、という点だと考えています。

■オンライン教育への再挑戦

そこで、オンラインホワイトボードのmiroを授業に取り入れることにしました。

リアルの講義では付箋を使ったワークショップを繰り返し行ってきたため、それをオンラインでどう再現するかについては、具体的なイメージを持てるようになりました。

時間をかけて考え、思考を深めるという点では、むしろオンラインの方が優れている部分もあります。重要なのは、

-

受講生の思考を深める問いの立て方と、

-

それに対する講師の適切なフィードバック、です。

2020年当時と比べて、受講生のネット環境は大きく改善し、私自身も、再びオンライン教育に挑戦する準備が整いました。

■視点の引き出し

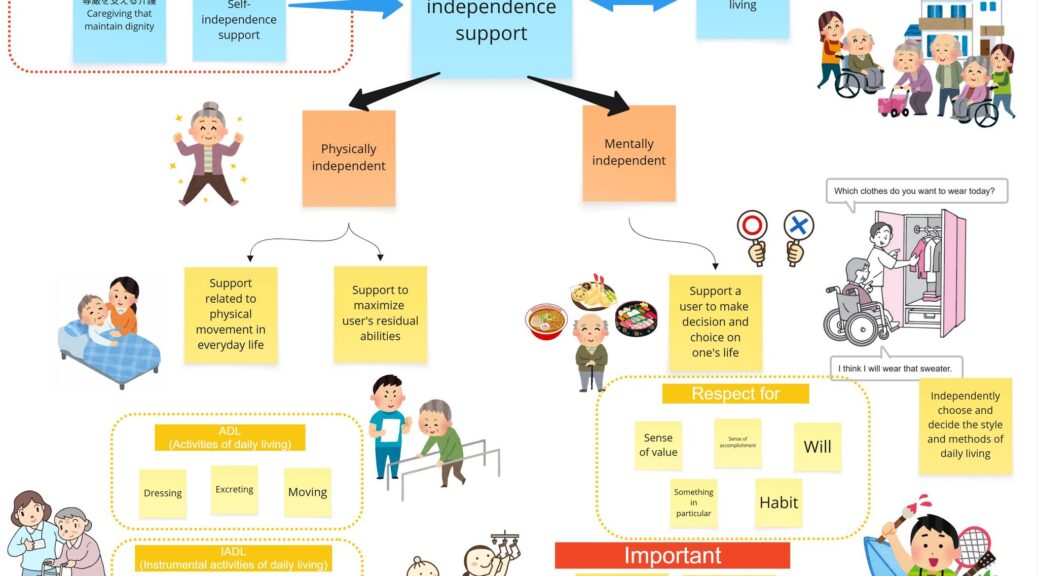

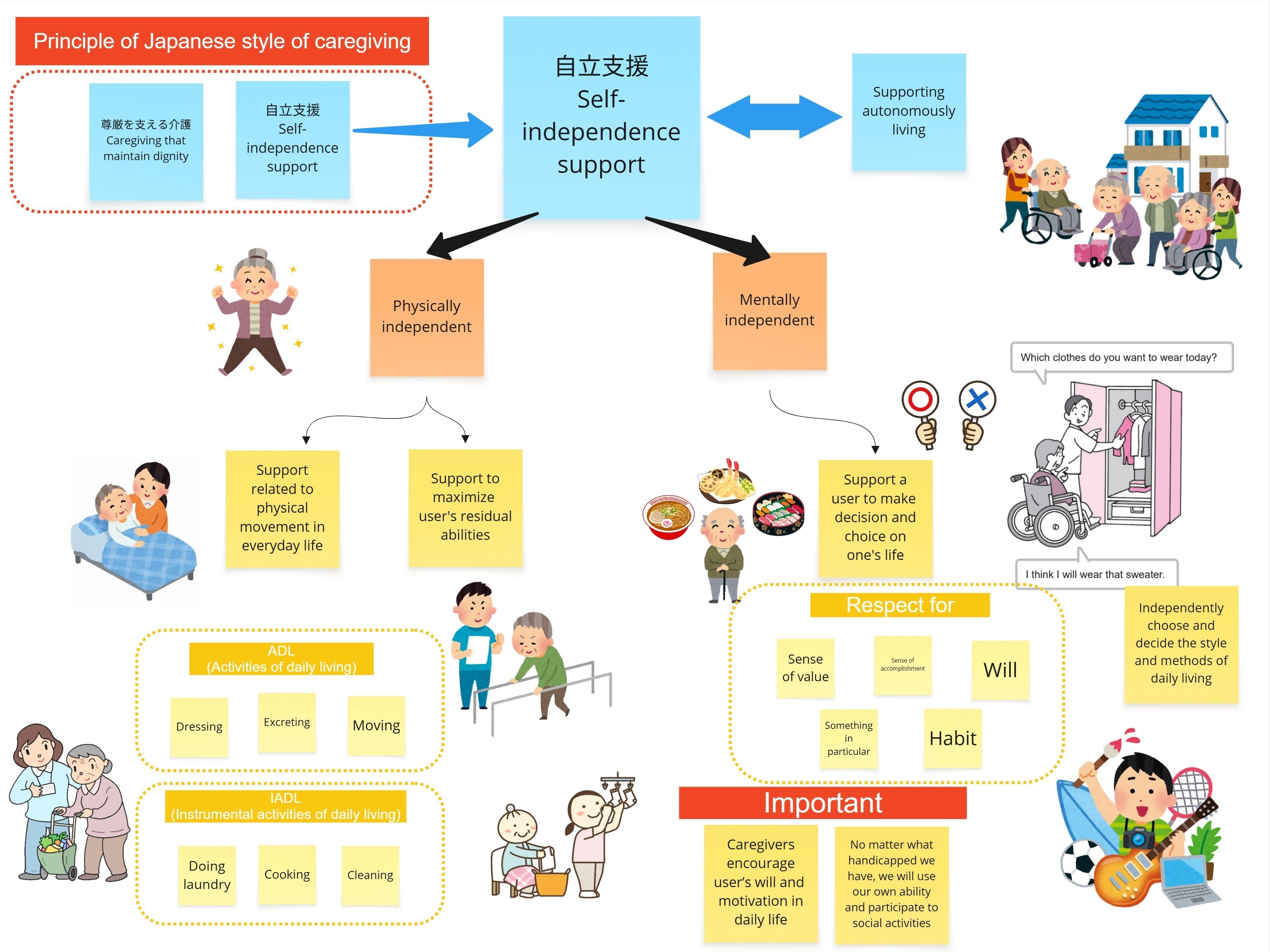

介護職にとって大切なのは、視点の引き出しを増やすことだと思います。

もし介護職の視野が狭く、利用者の日常生活を自分の常識に当てはめてしまえば、自分本位の介護になってしまいます。相手の視点に立って考える訓練が必要です。

多くの視点に気づくきっかけを与えることは、オンラインでも可能です。ただし、それだけで視野が一気に広がるわけではありません。

現場での体験と結びついたときに、初めて、専門職としての視野が広がります。

視点を増やすことと体験を結びつけることを同時に行うのは、オンラインでは難しい。しかし、視点の引き出しを増やすこと自体はできる、これが私の仮説です。

■ 外国人ケアワーカーに欠けがちな「Why」

外国人向けの介護教育において、特に大切なのは、彼らの人生と介護の仕事を結びつけることだと考えています。

というのも、彼らにとって介護は、日本で働くための「手段」になっているケースが少なくないからです。

その背景には、介護職が持つ専門性や将来性、日本で介護を学ぶことで自分の人生がどう豊かになるのか、というイメージが十分に描けていないことがあります。

なぜ介護職として日本で働くのか。

そのWhyを丁寧に言語化し、人生と介護を結びつけるきっかけをつくることは、オンラインでも可能だと思います。

■二つの目的とその先の未来

-

介護職として必要な視点の引き出しを増やすこと。

-

外国人ケアワーカーの人生の目的と介護を結びつけること。

この二つを目標に、介護のオンライン講義に取り組んでいきたいと思います。

そして、このチャレンジは、日本国内の課題解決にとどまるものではありません。

多くの先進国でも外国人ケアワーカーを受け入れており、日本と同様に、オンラインによる介護教育の在り方を模索しています。

場所の制限がないオンライン教育だからこそ、その可能性は世界に広げることができます。その第一歩として、まずは目の前の講義一つひとつに、全力で向き合っていきます。